|

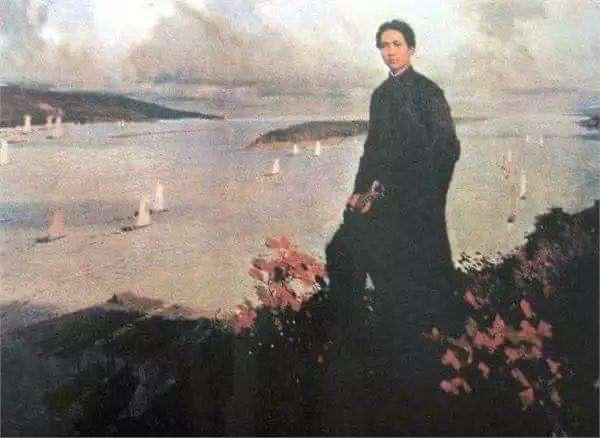

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。 埋骨何须桑梓地,人生无处不青山 《七绝·改诗赠父亲 .毛泽东》

昨天是东方红一号卫星发射五十周年,知乎上有个问题,“一说起东方红你会想到什么”? 看到这个问题我脑海里第一个想到的就是毛主席。 “东方红太阳升,中国出了个毛泽东”…… 小学四年级音乐课,老师为了锻炼大家的心理素质,让每人上讲台唱一首歌。有个同学就唱了这首东方红,当时我和大家一样嘲笑他,怎么会听这么老的歌,记忆里“这种”歌应该是我爷爷辈的才听。后来渐渐成熟,了解这首歌得意义,为自己的无知幼稚感到愧疚。这首歌承载的是一个时代的记忆。 1958年5月17日,毛泽东主席在中共八大二次会议上发表了讲话,提出“我们也要搞人造卫星!”他还补充道:“我们要抛就抛两万千克的,也许要从较小的抛起,但像美国那样只有鸡蛋大的,我们不抛!” 毛主席讲话总是幽默里透露着智慧。 1955年面对美国核威胁时,毛主席会见芬兰住华大使时回答说:美国那点原子弹消灭不了中国人,即使美国原子弹威力再大,投在中国来了,把地球打穿了,炸毁了,对太阳系来说还算是一件大事情,但对于整个宇宙来说也算不了什么。 1955年1月15日,毛泽东主持会议,正式作出了发展原子能事业的战略决策。 之后在不懈的努力下终于研究出了自己的原子弹,卫星。那时候的中国崇尚自然科学,对未来充满干劲,然而80年代后,气功,伤痕文学盗墓却成了主流。

一 毛泽东出生于1893年12月26日湖南湘潭韶山一个富农家庭,从小他父亲就送他去学堂学习,目的不是为了让他建立什么丰功伟业,而是为了让他帮忙打理家里的一点生意,或是打官司的时候可以看的懂诉状,他就是没文化看不懂这些才输了几次官司。 毛泽东从小就不喜欢先生教的儒家思想,他觉得孔夫子教的都是让人顺从,他不爱看四书五经,他喜欢看老师说的“闲书”“杂书”《水浒传》《三国演义》《隋唐演义》之类的这些课外书。1906年的冬至这一天,父亲毛顺生设酒席宴请生意场上的朋友,让十三岁的毛泽东帮着招待客人。毛泽东不愿意,毛顺生生气了,就骂他几句,他当众顶了回去。毛顺生更加生气,举手就要打他,他跑到家门前的一口池塘边,声称父亲再要逼近,就跳下水去。他父亲一看拗不过,就妥协了。从此,毛泽东悟出一个直观的道理:在压力下如果温顺示弱,反会遭受更多的打骂,只有用坚决反抗的办法,才能保护自己。此后,面对父亲的“无理”要求,毛泽东都会用反抗的方式争取自己利益最大化。 十四到十五岁大约两年的时间内,他成天在地里跟家中雇的长工一同干活。毛泽东喜爱阅读,但他父亲对他很严格,并且认为读这些书是在浪费时间。不过他还是经常用干完活的间隙去看书。毛顺生来地里看到他没干活在哪儿看书就骂他。但实际他早已干完了,为了不让父亲剥夺他阅读的权利,他只能忍受这种责骂。 十七那年,他的活动范围也只限于韶山冲和唐家 毛顺生本来打算送他到湘潭县城一家米店当学徒,但他更渴望学习,恰好在这时,表哥文昌告诉他,离韶山五十里的湘乡县立东山小学堂在讲授新学。他听了很动心,就把想去东山学堂读书的想法告诉了父亲。父亲听完,嘲讽的说:“你走了家里又要雇一个长工,又要白白花钱”,毛泽东问了他雇一个长工一年需要多少工钱后,问亲戚借够了钱留下书信,告别母亲,用扁担跳着行李就往东山去了。 来到学校大门前,他被当成了一个挑夫!对这种尴尬局面,毛泽东还没有足够的社会经验让他应对。他生来还从未见过一个地方有那么多孩子。尖声的嘲笑和奚落响作一片,学生们嘲笑他是土匪。他腿有些发僵,但还是鼓起勇气,找到了校长办公室。 校长觉得他身上透露着农民的气质,并且觉得他16岁还没学过数学或地理?写字的也难看,不符合入学的标准。好在,在场的另一个老师替这个农家孩子说了句好话,他获得了试读5个月的机会。他离开校长办公室,重新回到猛烈伤害了他自尊心的那一群老于世故的小野兽中间。他穿着补丁衣服皮肤黝黑,但他从不自卑,后来他用优异的学习成绩又获得了一年的学习时间。 在东山学习的日子里,由于他喜欢看历史书,他总能和同学讲一些大家不知道的故事典故,并且经常在课堂与老师讨论或者争论一些自己认为对的事情。在东山他接触到了梁启超主编的《新民丛报》和孙中山的《民立报》,给他思想带来了新的启发,并且在报纸的鼓励下写了自己第一篇时政评论文章。他在文章中建议组织一个半改良半革命的新政府,由孙中山任总统,康有为任总理,梁启超任外交部长! 他经常会把报纸上自己看不懂的,或者喜欢的文章剪下来保存好用作查阅和温习,也会在读过的书上做满注释。他觉的看过的总会忘,需要把当时的想法记下来,再次看的时候在对比一下与第一次看时的不同。 毛泽东在东山开阔了眼界后,他希望周游湖南,并看一看长沙这座城市,1911年春,毛泽东带着他的扁担和行李卷离开了湘乡。同他一起的还有他再东山的好友萧三。来到长沙,他们没费周折就进了一所中学。看着长沙纷纷攘攘的景象,毛泽东“激动得说不出话来”,他从小到大还没见过如此繁华的地方,虽然他的穿着与当地的学生格格不入,看起来有些像街边的车夫,但毫不影响他欣赏这座城市。长沙1904年作为条约口岸对西方开放贸易,已经日益繁荣起来。但另一方面,它又是反对清朝政府的革命运动这棵树上成熟起来的一个果实。 1911年10月,革命在武汉开始了推翻清廷的行动,毛泽东决定为革命出一份力,就去参军,革命军在一个月之内就攻占了17个省。清王朝时代结束了,1年后毛泽东认为革命已经结束,自己留下来没有意义,便退出军队回到书本上。退伍后他再一间为湘乡人开设的廉价宿舍里租了一张床,并开始找学校。 刚开始他报考了警察学校和可以提供制造肥皂的课程学习,但到临开课时,他放弃了。他又报考了法律与管理学院,认为可以从他父亲那里讨到学费,他写信和父亲说明情况,但还没等父亲回信,他又对两所学校失去了兴趣。后来他注册了一所高级商业学校。毛顺生同意支付学费,毛泽东进去学习了一个月因为很多课堂讲授和课本都使用英语。他学语言的本事不好,又退学了。这时年轻的毛泽东好像陷入了迷茫的困境,他不知道自己该做什么,继续读书,还是回到老家帮父亲打理生意…… 在后面毫无目标的六个月他唯一的爱好就是读书,他喜爱读书,把自己关在湖南省立图书馆里,他像一名隐居修道士一样闭门读书。每天早晨图书馆一开门他就到了,晚上关门时他才离开。饿了就买一块饼或是一个肉包子当午饭。 他如饥似渴地阅读现代西方的历史和地理。为拓宽视野,他也读小说、中国诗歌和希腊神话。他攻读了新近由改良派严复翻译成中文的亚当·斯密、赫伯特·斯宾塞、约翰·斯图尔特·穆勒和达尔文的主要著作,还有他曾在东山学堂时在《世界英雄豪杰传》中读到过的两位哲学家——卢梭和孟德斯鸠——的著作。 但读书的热情不能用来付房租面对现实毛泽东又该怎么做?是开阔新的人生路径,还是安于现实回家?

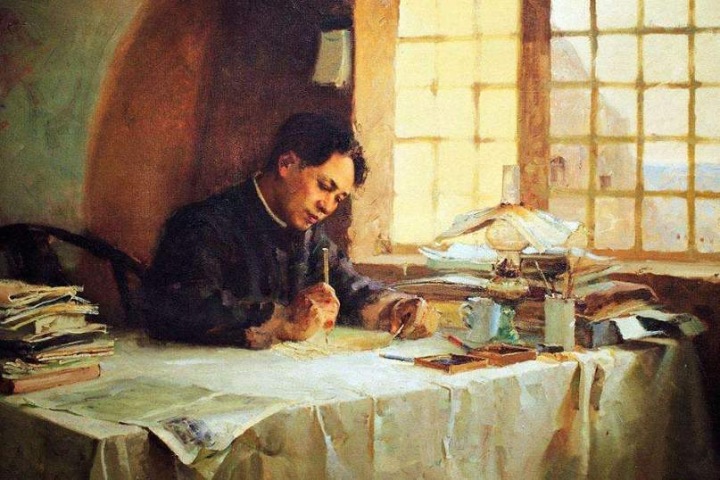

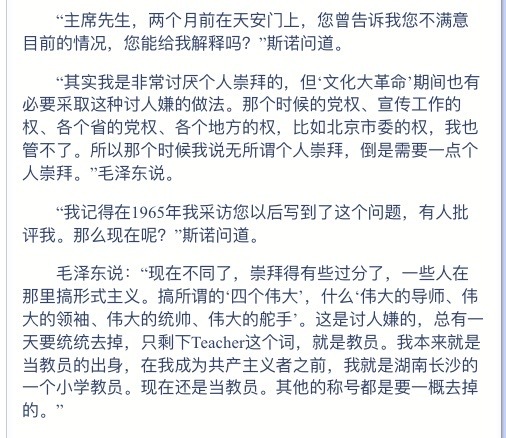

二 毛泽东在湖南图书馆待了半年,后来他回忆说“这是极其有价值的半年”。我们不曾得知在图书馆的半年他看了哪些书,学到了什么,但从后来他极其准确的远见和判断决策能力,读过的书一定有很大关系。 他好读书,不论在长征的路上,还是在延安的窑洞,这个习惯一直伴随他到临终前的两小时。中共文献小组曾统计了毛泽东读过的书大约有十万本,这种毅力非常人所能及。 读书的热情不能用来付房租,面对现实毛泽东选择去了湖南省第一师范学习,因为它不收学费,还管吃管住。 在第一师范毛泽东认识了20-21世纪除了斯大林外对他影响最大的导师杨昌济教授,后来还娶了他的女儿。 在第一师范学习的日子,毛泽东看不上的课程,如静物写生和自然科学,他连碰都不碰,常常得零分或接近零分。他喜欢的课程,如写关于文学和道德主题的文章或者社会科学,他就热情投入并出色发挥,常会得到100 分。毛泽东严于律己。他为了锻炼自己集中注意力的能力。特意带着书到距第一师范不远的一个叫南门的最喧闹的地方去看书。 除了阅读外,毛泽东还酷爱运动,他认为除了阅读健康的体魄也很重要,他经常用冷水洗澡,又或者在雨天跑步登山。在长沙第一师范的第二个夏天,他和萧瑜一起步行周游了湖南的五个县,一路上他们没有带钱,靠给豪绅写吉祥对联赚取路费,这次远游,让他对湖南增添了不少认识。 在五四运动的余温下,国内有志青年决定去国外勤工俭学,学成救国。他的好朋友。蔡和森,萧三都去了法国,原本毛泽东打算和他们一起去,临行前他改变了主意,他认为国外的情况与中国不同,他要留下来,认识中国。 很快留下来的毛泽东成为了第一师范的学生领袖,他组织了学友会反对日本“二十一条”和其他列强欺侮中国的抗议活动。并且在学友会的名义下,他为长沙工人创办了一所夜校,免费教工人读书识字,虽然其它同学不理解这种行为,但毛泽东还是坚持这么做。新中国成立后毛主席对老朋友斯诺说其实他最喜欢的称呼就是“教员”,他原本就是搞教育出生。

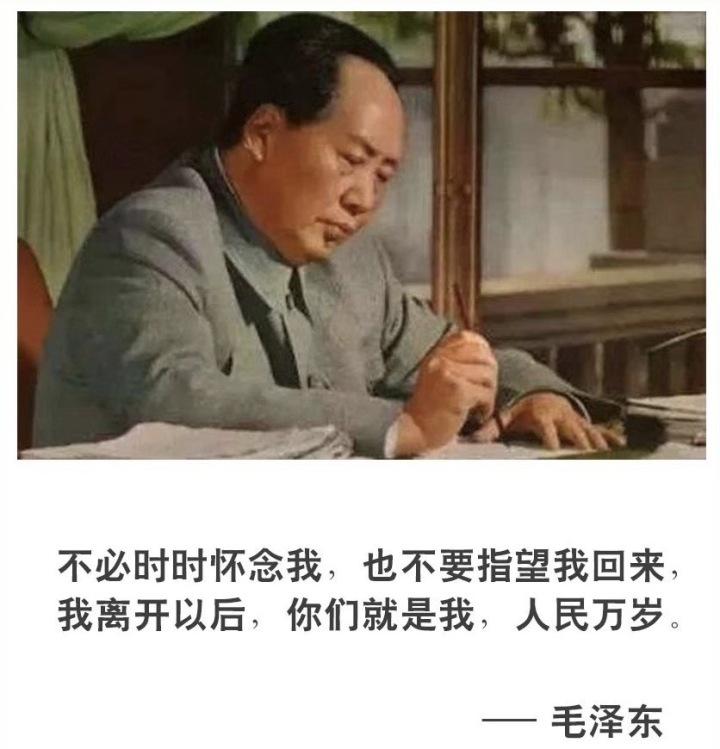

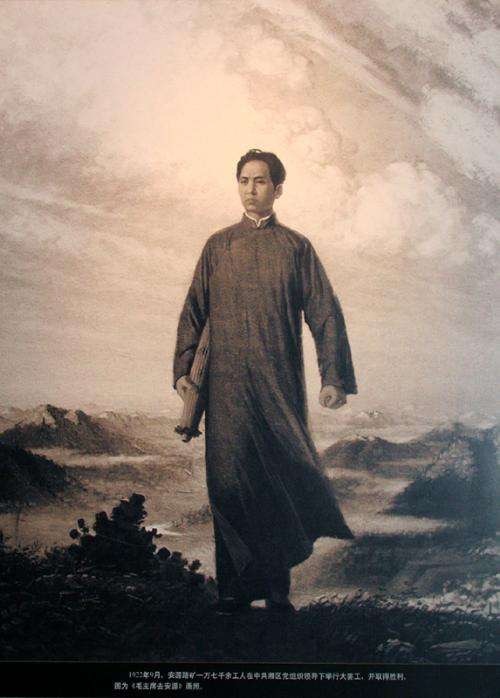

毛泽东最后一次同斯诺对话 他还帮工人成立了工会,让他们以罢工得方式争取利益,这些都获得了小小的成功。期间他从无政府主义者接触到马列思想后成为了一个坚实的共产主义者,他参加了上海第一届共产党代表大会,并被指派为湖南分部负责人。 1921年冬毛泽东来到安源煤矿,同矿工交朋友,一起下矿井,了解矿工的疾苦,并帮他们成立了学校,他告诉工人们应该团结起来争取自己的利益,还打了个比方,说:路上有点小石子,大老板抬脚随便一踢,就踢开了,要是把许多小石子掺上沙子、石灰合成团,大老板就踢不开了。在毛泽东的领导下工人渐渐争取到了一些利益,但在两年后铁路罢工运动被俸系残忍镇压,中国工人运动转入低潮。 经过两年工人运动的锻炼,毛泽东已经成长为一个老练的革命家。在斗争实践中,他依靠组织和群众,培养骨干,注重策略,利用矛盾,争取舆论,以合法斗争掩护和配合非法斗争,积累了丰富的实际工作经验。后来毛泽东身上表现出来的出色的领袖才干,这时已初见端倪。 1926年第一次国共合作时期,毛泽东以173票这个不错的总票数当选为执行委员会候补委员,他被安排在国民党的农民委员会,他成了国民党广州农民运动讲习所第六期的主任。毛泽东认为革命是为了穷人,他们绝大多数是农村人,他判断,韶山周围各县90%的人是贫农或中农,革命就是为了他们。 他自然得出结论:“若无农民从乡村中奋起打倒宗法封建的地主阶级之特权,则军阀与帝国主义势力总不会根本倒塌。”面对农民的问题,毛泽东没有像其它成员一样,在广州上海的办公室夸夸其谈,而是选择回到湖南家乡。他要在现场而不是在城市办公室直面农村的挑战。 在回到湖南得日子他看到农民运动正在热火朝天的进行,地主被挂上牌子游街,农民成立了自己的工会。毛泽东兴奋的写了《湖南农民运动考察报告》,在报告里他把农民分成贫农(70%)、中农(20%)和富农(10%),并介绍了他们在湖南的运动情况。 但此时国民党内部得风向已经变了,湖南的军官们是农民的剥削者。”毛泽东的话是有道理的。但恰恰是那些军官们和国民党是勾结在一起的,他们是不会允许这些农民革自己的命,断自己的财路。甚至在共产党内部多数也是不赞成毛泽东的想法,他们认为无产阶级应该是工人领导革命,但毛泽东很清楚,中国的情况和苏联不同,工人阶级占比较低,被压迫得农民阶级才是主力军,但毛泽东始终坚持自己的想法,他常常回到湖南做调查。 1927年4月12日,蒋介石发动了反革命政变,清洗了共产党和国民党左派,彻底站在了以美国为首的买办阶级和地主阶级这边,而毛泽东依然选择站在农民阶级这一边,在大家都觉得革命没有希望的时候,他告诉大家星星之火可以燎原。 毛泽东曾感悟到:世界上有两种人,”一种人善于做具体事情,一种人善于做组织工作。前者要多于后者。但是,每个人都有他的长处。”毛泽东认为,组织者的天才就在于,他能够把各种人的长处结合起来。他不应暴露别人的弱点,或者反复指责别人的弱点,而应当鼓励把所有积极的因素联合起来。 毛泽东就是后者,他带领一支长征后只剩8000的军队发展到后来的200万建立了新中国,让中国人民从此站起来了,印证了他那句“敢叫日月换新天”,用实际行动告诉大家“邪不压正”。

|